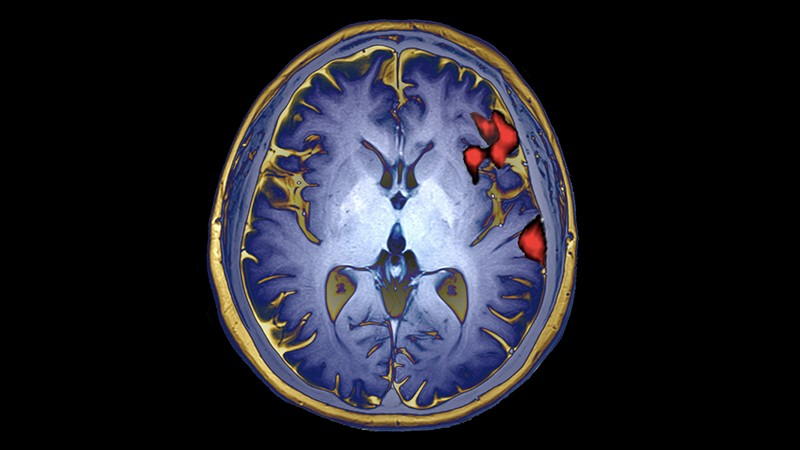

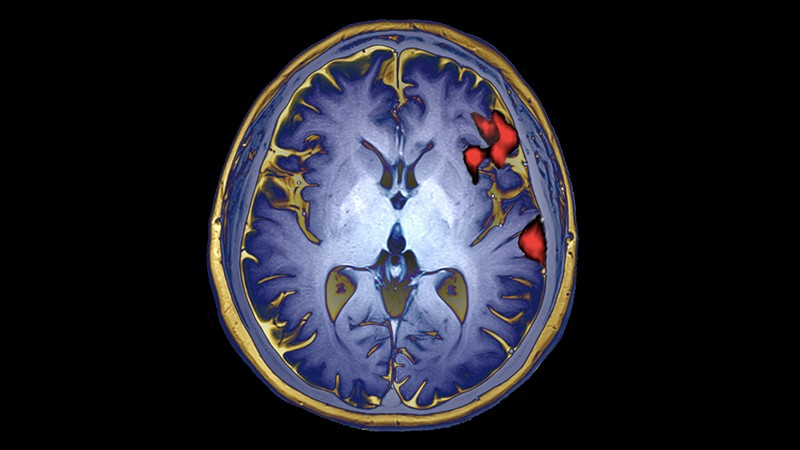

Desde que la tecnología de los MRI, los escáneres cerebrales, comenzó a ser utilizada para aplicaciones prácticas en la medicina y por motivos de investigación neurocientífica, han ganado muchos enteros como uno de los portales a través de los cuales médicos y científicos pueden interpretar lo que ocurre efectivamente en el cerebro. Podríamos decir que son análogos a los satélites que siguen la evolución de los patrones meteorológicos del planeta: pueden identificar una tormenta tropical en el Caribe o un día de cielos despejados en el desierto del Sahara, pero no pueden ver qué ocurre con los beduinos que migran por el desierto o los movimientos de los turistas en la península de Yucatán.

Son una herramienta fidedigna a gran escala, no a pequeña. Pese a ello han sido un gran paso adelante, y por ello la comunidad científica ha elaborado muchas investigaciones y sacado grandes conclusiones sobre los resultados de las bases de datos de estos escáneres y el comportamiento humano, así como los patrones de actividad neuronal que indican un tumor, Parkinson o Alzheimer. Sin embargo, recientemente ha sido publicado en Nature una investigación controversial que pone en entredicho la solvencia de las deducciones que se sacan a partir de los escáneres.

Después de que, en 2019, el neurocientífico Scott Marek, de la University of Washington en St. Louis, fuera invitado a contribuir con un paper en una revista especializada en desarrollo infantil y descubriera que las correlaciones entre la actividad cerebral y los resultados en pruebas de inteligencia en un total de 2000 niños eran infundados, ahora decidió ampliar la base de datos de sus pesquisas. Y lo que encontró no contribuyó a calmarlo. Junto a sus colegas exponen que incluso los grandes estudios de imágenes cerebrales, como el suyo, siguen siendo demasiado pequeños para detectar de forma fiable la mayoría de los vínculos entre la función cerebral y el comportamiento.

Esto quiere decir que las conclusiones de la mayoría de los "estudios de asociación de todo el cerebro" publicados -que suelen contar con docenas o cientos de participantes- podrían ser erróneas. Estos estudios relacionan las variaciones en la estructura y la actividad del cerebro con las diferencias en la capacidad cognitiva, la salud mental y otros rasgos de comportamiento. Por ejemplo, numerosos estudios han identificado patrones de anatomía o actividad cerebral que, según los estudios, pueden distinguir a las personas a las que se les ha diagnosticado depresión de las que no. Los estudios también suelen buscar biomarcadores de rasgos de comportamiento.

"Hay muchos investigadores que han dedicado sus carreras a hacer el tipo de ciencia que este artículo dice que es básicamente basura", dice Russell Poldrack, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Stanford (California), que fue uno de los revisores del artículo. "Realmente obliga a un replanteamiento".

Valga decir que acá no hay cizaña alguna, solo un trabajo científico riguroso en el cual subrayan que su crítica sólo se aplica al subconjunto de investigaciones que tratan de explicar las diferencias en el comportamiento de las personas mediante imágenes cerebrales. Pese a esto algunos científicos creen que la crítica empaña este campo con una brocha demasiado ancha. Afirman que estudios más pequeños y detallados sobre los vínculos entre el cerebro y el comportamiento pueden producir resultados convincentes.

En el trabajo actual analizaron los escaneos cerebrales por resonancia magnética (IRM) y los datos de comportamiento de 50.000 participantes en varios grandes esfuerzos de obtención de imágenes cerebrales, como la colección de escaneos cerebrales del Biobanco del Reino Unido. Algunas de estas exploraciones midieron aspectos de la estructura cerebral, por ejemplo, el tamaño de una región concreta. Otros utilizaron un método llamado RMN funcional (fMRI) -la medición de la actividad cerebral mientras las personas realizan una tarea, como el recuerdo de la memoria, o mientras están en reposo- para revelar cómo se comunican las regiones del cerebro.

Los investigadores utilizaron subconjuntos extraídos de estas grandes bases de datos para simular miles de millones de estudios más pequeños. En estos análisis se buscó la asociación entre las resonancias magnéticas y diversos rasgos cognitivos, conductuales y demográficos, en muestras que iban desde 25 personas hasta más de 32.000.

Para medir la fuerza de la correlación los investigadores utilizan una métrica llamada r, en la cual un valor de 1 significa una correlación perfecta y 0 ninguna. Las correlaciones más fiables que encontró el equipo de Marek y Dosenbach tenían una r de 0,16, y la mediana era de 0,01. En los estudios publicados, los valores de r superiores a 0,2 no son infrecuentes. Para que quede claro, hablamos desde un 16% de correlación hasta un 1%, algo que difícilmente puede ser llamado como un patrón robusto, de hecho, son fracciones que están bajo las tendencias del azar.

Y esto no es todo, las asociaciones realizadas en estudios de unas 2000 personas, lo que es bastante grande en estándares actuales, solo pueden ser replicadas en una de cada cuatro ocasiones. Mientras que estudios más pequeños, de medio millar de personas, apenas lograban generar correlaciones sólidas en un 5% de las veces. Algo que deja bastante que desear para la usual asociación entre actividad cerebral y comportamiento.

Según Dosenbach: "La gente sólo publica las cosas que tienen un tamaño de efecto suficientemente fuerte. Se pueden encontrar esos, pero son los que más se equivocan".

Entonces, qué se puede hacer, es la pregunta que queda dando bote y seguramente deja con menos sueño a algunos de los neurólogos que tanto fiaban en este tipo de estudios. Para Marek, Dosenbach y sus colegas la respuesta, por ahora, parece apuntar en una dirección: los estudios de imágenes cerebrales deben ser mucho más amplios. Mencionando una situación análoga, ellos recuerdan que la investigación genética estuvo plagada de falsos positivos hasta que los investigadores, y sus financiadores, empezaron a buscar asociaciones en un número muy elevado de personas. En la actualidad, los mayores estudios de asociación de todo el genoma (GWAS) cuentan con millones de participantes. El equipo acuñó el término estudio de asociación de todo el cerebro, o BWAS, para establecer un paralelismo con la genética.

Marek le comenta a Nature, que en lo referido a las imágenes cerebrales "no sé si necesitamos cientos de miles o millones. Pero miles es una apuesta segura".

"Lo que sugiere el artículo de Marek es que muchas veces, si no se dispone de estas muestras realmente grandes, lo más probable es que se esté equivocado o se tenga suerte a la hora de encontrar una buena correlación entre el cerebro y el comportamiento", dice Caterina Gratton, neurocientífica cognitiva de la Universidad Northwestern de Evanston (Illinois). Pero hay otros especialistas que difieren. Uno de ellos es Stephen Smith, neurocientífico de la Universidad de Oxford (Reino Unido) que dirige los esfuerzos de obtención de imágenes cerebrales del Biobanco del Reino Unido. Según el “este artículo puede estar sobrestimando la falta de fiabilidad".

Los escáneres cerebrales han ofrecido una gran ayuda, y sin duda son una gran tecnología médica que ha permitido comprender con mayor precisión algunas lesiones cerebrales y el tipo de actividad que ocurre en el cerebro. Pero estos resultados no han podido replicarse en áreas como la salud mental, y este nuevo estudio pone en entredicho la costumbre de asignar correlaciones entre comportamiento, resultados en pruebas de inteligencia y actividad cerebral. Lo importante es quedarse con las conclusiones constructivas de la investigación. Es necesario afinar los parámetros de los estudios y sumar cada vez grupos más grande de sujetos implicados, lo más heterogéneos posibles (algo que no ocurre, ya que las mayores bases de datos de MRIs provienen de personas blancas de Europa y Estados Unidos) si se quieren lograr resultados más sólidos, que sean un aporte y nos ayuden a comprender de mejor manera el complejo funcionamiento del cerebro y la psique humana.

Bibliografía:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04492-9

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00767-3