Cuando uno lee algunas de las historias de los primeros navegantes occidentales que se atrevieron a dirigir sus naves en direcciones que los llevaron a descubrir territorios desconocidos, como en el caso de Colón, o de incluso dar la vuelta al mundo por primera vez a través de aguas que antes no estaban siquiera en los mapas que tenían para preparar sus viajes, uno cae en la cuenta no solo de los avances que hemos hecho, sino de cómo contar con mapas y atlas completos y confiables nos ayuda a surcar cualquier tópico y desafío.

En lo que respecta al conocimiento del cerebro estamos en una etapa similar a la que se dio después de que Magallanes y su tripulación circunnavegaran el globo por primera vez. Recién contamos con las tecnologías adecuadas para cartografiar el cerebro en su compleja magnitud de millones de rutas neuronales interconectadas en múltiples y enrevesadas formas. Y eso que si hay un planeta con una geografía que cambia a un ritmo tectónico de siglos y milenios, con los cerebros ocurre algo diametralmente distinto.

Cada uno de nosotros cuenta con un cerebro singular que después de alcanzar la madurez en la juventud continúa cambiando, perdiendo neuronas, generando nuevas conexiones, reformulando la geografía neuronal gracias a la neuroplasticidad. Y pese a que los cerebros humanos compartas grandes estructuras cada uno de nosotros posee uno único, tal como con las huellas dactilares. Es por eso que un proyecto que trata de mapear con la máxima precisión la diversidad de células en los cerebros humanos, ya que hay distintos tipos de neuronas, es una gran noticia.

Actualmente los científicos todavía desconocen cómo varían los cerebros sanos de un individuo a otro, cómo los genes y el entorno generan esa variación o cómo varían los cerebros humanos a nivel celular y molecular.

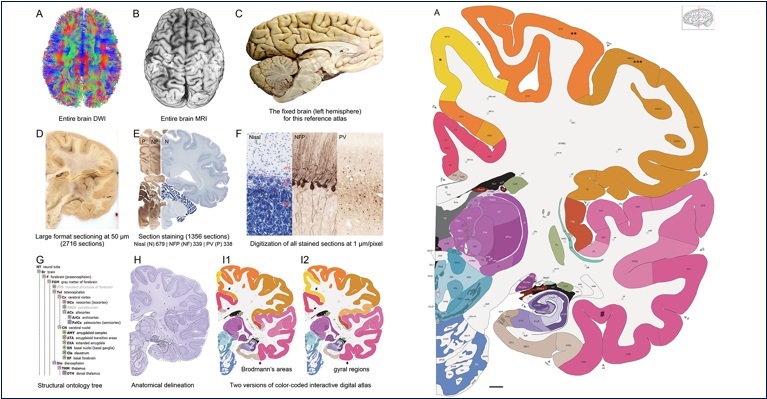

Para ayudar a responder a estas preguntas, investigadores del Instituto Broad del MIT y Harvard trabajan en la creación de un "atlas" de la variación de las células cerebrales humanas.

El proyecto incluirá datos de decenas de millones de células, recogidos en biobancos como el NeuroBioBank de los NIH, de más de 200 personas de distintas edades y sexos.

El proyecto servirá de valioso punto de comparación para estudios sobre trastornos cerebrales y cuenta con el apoyo de la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de la Salud, cuyo objetivo es identificar y caracterizar los distintos tipos de células del cerebro humano.

Para construir el atlas, el equipo tiene previsto utilizar técnicas como la secuenciación de ARN en un solo núcleo, que sondea la expresión génica en células individuales, y la secuenciación ATAC en un solo núcleo, que proporciona a los científicos información sobre la accesibilidad del ADN para la regulación génica. Los científicos también aplicarán la transcriptómica espacial para comprender la disposición espacial de las células y cómo varía la expresión génica en las distintas regiones del tejido cerebral.

El proyecto está dirigido por Evan Macosko, miembro del instituto Broad y psiquiatra adjunto del Hospital General de Massachusetts, y Steven McCarroll, miembro del instituto y director de neurobiología genómica del Centro Stanley de Investigación Psiquiátrica del Broad, y profesor de ciencias biomédicas y genética de la Facultad de Medicina de Harvard. Otros colaboradores son Fei Chen, miembro principal del instituto, Elise Robinson y Paola Arlotta, miembros del instituto, Mehrtash Babadi, director asociado de aprendizaje automático, y Randy Buckner, investigador del Mass General.

A continuación una entrevista con miembros del equipo que comparten el propósito y algunos de los detalles técnicos de la investigación.

¿Cómo surgió la idea de este atlas?

EM: Hace muchos años, cuando era postdoctorando con Steve, queríamos desarrollar una tecnología que nos permitiera observar sistemáticamente la expresión génica en las células del cerebro. Acabábamos de ver los primeros indicios de señales genéticas asociadas a la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La gran pregunta era cómo actúan esos genes en determinados tipos de células cerebrales.

Así que desarrollamos una tecnología llamada Drop-seq, que fue la primera herramienta de análisis unicelular de alto rendimiento. Esto allanó el camino para muchos de los trabajos sobre células individuales que se han realizado aquí en el Broad y en otros lugares en los últimos siete años.

Durante todo este tiempo, nos hemos centrado en comprender qué es diferente en los cerebros de las personas que padecen enfermedades mentales. Este proyecto pretende proporcionar una base de referencia para ese trabajo.

SM: Incluso en nuestras primeras conversaciones sobre Drop-seq, teníamos la aspiración de que una tecnología de este tipo permitiera algún día hacer cosas como ésta: tomar algo que es increíblemente interesante, como la variación neurobiológica humana, que no está realmente descrita a nivel molecular y celular, y tratar de entenderla realmente. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo.

¿Por qué es tan importante tener un conocimiento básico del rango de lo "normal"?

EM: Porque aborda cuestiones básicas sobre lo que nos hace a todos diferentes. Existen diferencias a nivel celular, pero en realidad no sabemos cuáles son. El genoma humano varía de una persona a otra, pero esa variación no es aleatoria. Sospechamos que la variación de las células del cerebro es muy similar. Hay ciertas variaciones comunes que se observan en todas las personas y que evolucionan de forma predecible a lo largo del desarrollo y el envejecimiento.

Se trata de principios que no comprendemos en absoluto y que podrían dar lugar a conocimientos clave sobre el funcionamiento del cerebro. Y creo que lo que puede cambiar las reglas del juego es que estamos intentando desarrollar un área de la biología que simplemente no existe. La neurociencia se realiza casi exclusivamente en animales de laboratorio que no tienen ninguna variación.

Hay algunas excepciones notables, pero la inmensa mayoría de los trabajos se realizan con ratones consanguíneos que se mantienen exactamente en las mismas jaulas durante toda su vida. Esto permite realizar experimentos muy disciplinados y estructurados. Pero no nos da una idea de la gama normal de lo que un cerebro puede experimentar y sufrir celularmente. Intentamos trazar un camino hacia la comprensión de esa variación y su relación con la enfermedad.

SM: Todo en la biología humana es un rango más que una medida puntual. Cada vez que se hace un análisis de sangre estándar, los resultados que se obtienen muestran no sólo los valores que se tenían en ese momento, sino el rango de valores que se consideran normales. Estos rangos son amplios.

Cuando hablamos de biología humana, no estamos hablando de una sola cosa: estamos hablando de algo que es muy dinámico, que cambia a lo largo del día, a lo largo de la vida y que es muy variable incluso entre personas sanas.

El cerebro humano es el monolito favorito de nuestra cultura. Esa frase, "el cerebro humano", se utiliza como si fuera una sola cosa. En comparación con el cerebro de un ratón, los cerebros humanos son bastante similares entre sí. Pero la variación biológica entre los cerebros humanos es enorme y fascinante e incluye muchas cosas que nos preocupan. Es la diferencia entre la salud y la enfermedad y entre la alegría y la desesperación. Para nosotros es muy importante entender el cerebro humano como una entidad dinámica.

¿Qué herramientas aplicarán a esta investigación?

EM: Utilizaremos ARN-seq basado en gotas y análisis epigenéticos. También realizaremos análisis espaciales. Mi laboratorio, junto con el de Fei Chen, ha desarrollado una tecnología llamada Slide-seq, que nos permite observar la expresión génica en una sección bidimensional.

Utilizar esta tecnología nos permitirá empezar a interpretar la variación que estamos observando, no sólo mirando las células en sí, sino sus posiciones en el espacio. Será una forma de relacionar estos resultados con la histología y la estructura del tejido de una manera que hasta ahora no habíamos podido.

¿Qué retos plantea este tipo de trabajo?

EM: Están los retos intrínsecos asociados a la creación de un conjunto de datos sistemáticos a gran escala: ser metódico, disciplinado y organizado. Otro reto es conseguir muestras que coincidan en edad, sexo y ascendencia. Nos gustaría que este conjunto de datos representara a Estados Unidos y no sólo a un pequeño subconjunto del mismo. Nos esforzamos al máximo por encontrar muestras que reflejen ese objetivo.

Desde el punto de vista científico, otro gran reto va a ser el análisis. Se trata de un nuevo y enorme tipo de datos. Contamos con gente estupenda que está pensando en ello, pero, por supuesto, habrá mucho que hacer para desentrañar todos estos datos complejos y tratar de encontrar principios e ideas en los datos que también sean útiles para futuros trabajos.

¿Cómo prevé que otros científicos utilicen este atlas?

EM: Es como nuestro conjunto de control de enfermedades. Ha habido muchos ejemplos de esto en genética. El Biobanco del Reino Unido y el Proyecto 1000 Genomas intentaban comprender la variación global de los genomas en la población.

Eso es lo que intentamos hacer con este proyecto: comprender la variación global de los cerebros en la población. Eso nos puede dar una idea mucho más profunda y clara de los tipos de análisis que hay que hacer en las enfermedades. Si se sabe que estas variaciones se dan en las personas, se puede comprobar cómo se relacionan con la enfermedad. ¿Existen vulnerabilidades particulares?

SM: La genética humana ha ido muy por delante de la biología experimental en el sentido de que nuestra capacidad para descubrir genes y alelos que afectan a la enfermedad es mucho mayor que nuestra capacidad para beneficiarnos de haber encontrado esos genes. Es el gran cuello de botella de la ciencia actual.

Confiamos en que los recursos de datos y los enfoques computacionales que vamos a crear ayuden a resolver el problema de la relación entre genes y biología, por ejemplo, observando cómo y dónde se manifiestan en el cerebro los efectos de las variaciones genéticas comunes. Todo el tejido cerebral que vamos a estudiar en este proyecto procede de lo que se denominan controles neurotípicos. El término "normal" es muy amplio e incluye también muchos estados subclínicos y vulnerabilidades, por lo que es una oportunidad para comprenderlos.

También aplicaremos el proceso de laboratorio escalable y los enfoques computacionales que desarrollemos para este proyecto a otras iniciativas de estudio de trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos.

¿Qué le entusiasma de este trabajo?

SM: Creo que la variación biológica humana es algo fundamentalmente interesante. Los seres humanos siempre notan la variación entre otros seres humanos: estamos hechos para notarla. Pero otra cosa muy distinta es ser capaz de entender biológicamente lo que genera esa variación. Y creo que ésta es una oportunidad histórica para empezar a comprenderlo científicamente.

EM: Soy psiquiatra. Conozco a mucha gente en la clínica y es extraordinario ver la variedad de comportamientos, puntos de vista y perspectivas que pueden surgir en los seres humanos. Eso tiene que estar codificado de alguna manera en las células del cerebro. Por fin tenemos las herramientas que nos permiten empezar a explorarlo. Tenemos la oportunidad de aprender algunos principios fundamentales sobre la organización del cerebro. No se me ocurre nada más emocionante para un neurocientífico.