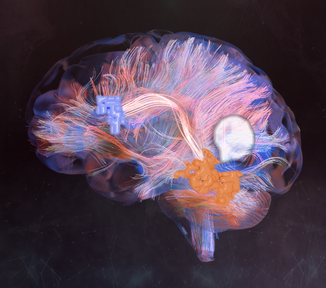

Cuando nos entra la curiosidad por nuestro cerebro y esas pequeñas moléculas fascinantes que nos permiten pensar, caminar, escuchar una canción e imaginar cómo sería habitar en una base en Marte, las neuronas, usualmente llegamos a una serie de representaciones gráficas en las que hay una o un par de estas moléculas brillando, en lo que sería una sinapsis, extendiendo sus ramificaciones hasta conectar con otra neurona.

La verdad es que la representación no es muy exacta. Todo lo contrario, si queremos ser precisos tendríamos que imaginar una colmena de neuronas apiladas horizontal y verticalmente, las unas al lado de las otras, entrelazadas en enrevesadas y muchísimas maneras, algunas iluminadas y otras no.

Si queremos entender nuestro cerebro de mejor manera, lo que nos ayudaría a entendernos mejor a nosotros mismos y al resto de los seres vivos, no solo tenemos que enfocarnos en el funcionamiento y las capacidades de cada neurona, sino en un fenómeno mucho más complejo: cómo funcionan las comunidades neuronales, relacionándose las unas con las otras para cumplir con una actividad específica, sea la memoria de algún recuerdo de nuestra infancia o la flexión de un músculo en nuestra muñeca.

El campo emergente de la neurociencia que estudia en profundidad las redes neuronales es lo que estudia Wei-Chung Allen Lee, profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital Infantil de Boston. A este nuevo campo de la neurociencia se lo ha denominado conectómica y su objetivo es cartografiar exhaustivamente las conexiones entre neuronas del cerebro.

"El cerebro está estructurado de modo que cada neurona está conectada a miles de otras neuronas, por lo que para entender lo que hace una sola neurona, lo ideal es estudiarla en el contexto del resto de la red neuronal", explica Lee. Lee habló recientemente con Harvard Medicine News sobre la promesa de la conectómica. También describió su propia investigación, que combina la conectómica con información sobre la actividad neuronal para explorar los circuitos neuronales que subyacen al comportamiento.

Harvard Medicine News: Para empezar con una pregunta básica, ¿qué es la conectómica?

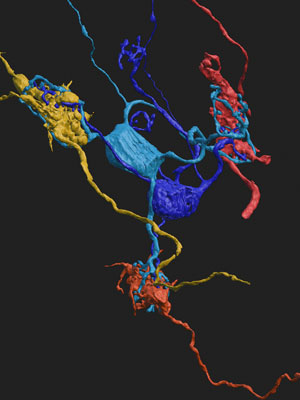

Lee: Definimos la conectómica como la comprensión de cómo las neuronas individuales están conectadas entre sí para formar redes funcionales. El objetivo es crear conectomas, o mapas estructurales detallados de la conectividad en los que podemos ver cada neurona y cada conexión. Lo que es único es la exhaustividad de la conectividad: En un conectoma perfecto, sabríamos cómo está conectada cada neurona con todas las demás.

Creemos que la conectividad de las neuronas es fundamental para su funcionamiento, ya que deben recibir información unas de otras para poder utilizarla. Disponer de datos exhaustivos sobre la conectividad nos permite estudiar las interacciones de orden superior entre poblaciones de neuronas que son importantes para la función cerebral y el comportamiento. Estudiar las interacciones de orden superior sin la conectómica es todo un reto.

Hay quien afirma que usted es su conectoma. Cuando se duerme por la noche, su actividad cerebral cambia drásticamente, interrumpiendo sus pensamientos y sentimientos, pero cuando se despierta, reanuda sus pensamientos y sentimientos sin ninguna interrupción en su sentido de sí mismo. Es probable que esto se deba a que la conectividad cerebral ha permanecido prácticamente intacta durante la noche. En esencia, la estructura del cableado de nuestras neuronas es nuestro "yo", y la conectómica es la clave para entender esta estructura.

¿Qué estudia en el contexto de la conectómica?

Mi laboratorio está interesado en comprender cómo surgen los cálculos en el cerebro, o los principios generales por los que los circuitos neuronales se organizan en redes funcionales. Para ello, nos proponemos cartografiar exhaustivamente cómo se conectan entre sí las neuronas individuales en redes complejas. Al mismo tiempo, queremos entender cómo esas neuronas están activas dentro del circuito en funcionamiento. Lo hacemos en el contexto del comportamiento, desde la toma de decisiones hasta la ejecución de acciones.

Intentamos combinar la conectómica con grabaciones de la actividad neuronal para hacer lo que llamamos conectómica funcional. Esencialmente, tomamos el mapa de dónde está cada neurona y cómo está conectada a las demás, y añadimos información sobre la actividad de esas neuronas en un animal vivo. También utilizamos métodos de ingeniería genética para etiquetar tipos celulares específicos, que es información adicional que podemos añadir a la conectividad.

¿Qué herramientas utilizan los científicos para cartografiar los conectomas?

Estamos desarrollando y aplicando microscopía de alto rendimiento, métodos computacionales y aprendizaje automático para generar conectomas y traducir estos mapas detallados de la conectividad neuronal en conocimientos biológicos y computacionales.

Un componente clave de nuestro enfoque es la microscopía electrónica de transmisión en serie, o ME, que tiene una resolución espacial, una relación señal-ruido y una velocidad insuperables en comparación con otros métodos de ME en serie.

Esta técnica nos permite identificar las neuronas excitadoras e inhibidoras, así como las sinapsis, o pequeños espacios donde las neuronas se conectan entre sí. También podemos examinar los patrones de conectividad de las neuronas y estudiar la organización de las conexiones sinápticas.

Históricamente, la EM de alta resolución ha sido lenta y tediosa, pero hemos diseñado una plataforma de EM de alta velocidad que nos permite capturar todo el sistema nervioso de una mosca de la fruta adulta en unos pocos meses, generando de 5 a 10 terabytes de datos al día.

También hemos desarrollado infraestructuras y herramientas informáticas que nos permiten manejar y visualizar las grandes cantidades de datos que estamos generando. Por ejemplo, utilizamos redes neuronales profundas artificiales para extraer información sobre las células y su conectividad a partir de estos conjuntos de datos masivos.

¿Qué modelos utilizan en sus investigaciones?

Hemos trabajado principalmente con ratones y moscas de la fruta, que son sistemas modelo potentes y bien estudiados. Disponemos de sofisticadas herramientas genéticas que nos permiten etiquetar distintas poblaciones de neuronas en el sistema nervioso central de estas especies. En la mosca de la fruta, podemos utilizar las tecnologías que hemos estado desarrollando para la conectómica con el fin de capturar todo el cerebro y el sistema nervioso con resolución de sinapsis. En el ratón, podemos centrarnos en circuitos o subcircuitos neuronales relevantes.

Utilizamos estos modelos para estudiar los principios básicos de construcción y funcionamiento de los circuitos neuronales, es decir, cómo se conectan entre sí las redes neuronales para realizar los diferentes cálculos que subyacen al comportamiento.

También trabajamos con sistemas modelo no tradicionales, como el mosquito. Los cerebros de los mosquitos tienen aproximadamente el mismo tamaño que los de las moscas de la fruta, pero la genética es más compleja. Los científicos han utilizado la genética para acceder a las neuronas de primer orden que empiezan a transportar información al cerebro del mosquito, pero el resto del cerebro es una caja negra en muchos aspectos.

No sabemos mucho sobre su neurobiología fundamental, incluida la forma en que el cerebro del mosquito integra diferentes modalidades sensoriales para impulsar el comportamiento.

Por ejemplo, las hembras adultas de mosquito que intentan reproducirse integran información sobre olores humanos, calor y dióxido de carbono. Sabemos que estas diferentes señales sensoriales entran en el cerebro, pero desconocemos cómo se integran y convergen en los circuitos neuronales que impulsan el comportamiento de búsqueda de hospedador de los mosquitos.

Esperamos que la cartografía de todo el cerebro del mosquito proporcione una nueva base para entender cómo funciona la integración sensorial y la selección de acciones para el comportamiento innato. Además, la especie de mosquito que estudiamos es vector de enfermedades como la malaria, el Nilo Occidental, el Zika, la fiebre amarilla y el dengue, por lo que tiene un aspecto clínico y de salud pública que lo convierte en un sistema modelo realmente importante.

Recientemente ha publicado un artículo en Nature sobre la conectividad cerebral y la asociación de patrones en ratones.

¿Cuál era la premisa del estudio?

Se trata de una colaboración con Wade Regehr, profesor de neurobiología del HMS. El trabajo se centra en el procesamiento de la información en el cerebelo, una región del cerebro que, entre otras cosas, es importante para el movimiento suave y coordinado. Se cree que una de las funciones del cerebelo es corregir errores de movimiento a pequeña escala comparando patrones de acciones previstas y ejecutadas.

Por ejemplo, si tratas de tocarte la nariz y fallas, hay información procedente de tu sistema motor que indica al cerebelo cuál era la acción prevista, y hay información sensorial procedente de tu dedo sobre lo que ocurrió en realidad, incluida la ubicación de tu dedo en el espacio. Se cree que el cerebelo calcula la diferencia entre la acción prevista y la acción real, y ayuda a corregir el error.

Estudiamos la corteza cerebelosa, repleta de pequeñas neuronas llamadas células granulares, que constituyen más de la mitad de las neuronas del cerebro. Cada una de estas células granulares tiene, por término medio, cuatro dendritas, o estructuras ramificadas que reciben información de otras neuronas.

En este caso, las dendritas conectan con unas neuronas llamadas fibras musgosas que llevan la información al cerebelo. A continuación, las células granulares procesan esta información y la comunican a otras neuronas llamadas células de Purkinje. Cada célula de Purkinje integra la información de entre 100.000 y 200.000 células granulares y la envía a otras regiones del cerebro. Estos tres tipos de células conforman el circuito "feedforward" que queríamos comprender mejor.

¿Cuál fue su hallazgo clave en el artículo de Nature?

Anteriormente, los científicos y los modelos computacionales suponían que las dendritas de las células granulares se conectaban aleatoriamente a diferentes fibras musgosas, y que esta aleatoriedad contribuía a la complejidad y capacidad de codificación de la información comunicada a las células de Purkinje.

Sin embargo, utilizando la conectómica, trazamos un mapa de las conexiones entre las fibras musgosas, las células granulares y las células de Purkinje. Descubrimos que las dendritas de las células granulares no se conectan a las fibras musgosas de forma aleatoria. En cambio, se conectan a las fibras musgosas de forma selectiva, con más células granulosas conectadas a las mismas fibras musgosas de lo esperado.

Esta selectividad debería disminuir la capacidad de codificación de la información que puede transmitirse, pero resulta que, por una disminución muy pequeña de la capacidad, se obtiene una mayor solidez en la asociación de patrones.

Creemos que esto se debe a que hay más redundancia en las conexiones entre las células granulares y las fibras musgosas, y las células granulares pueden estar conectándose a fibras musgosas más informativas.

Se trata de un hallazgo que aprovecha la conectómica para establecer una estructura de circuito más completa, ya que nos permite observar cómo grandes poblaciones de neuronas están conectadas entre sí en el mismo circuito. Necesitamos esta información de conectividad para elaborar modelos detallados y exhaustivos de cómo fluye la información a través de la red. Este artículo demuestra cómo la conectómica puede utilizarse para proporcionar datos que pongan a prueba antiguas teorías sobre el procesamiento de la información y las redes neuronales complejas.

¿Qué más cree que la conectómica puede ayudar a descubrir a los científicos?

Algo que creo que va a ser muy potente en un futuro próximo es lo que la gente llama "conectómica comparativa", o comparación de diferentes conectomas. Me entusiasma especialmente la idea de estudiar cómo las diferencias de comportamiento entre individuos se correlacionan con las diferencias en sus conectomas.

También me interesa comparar conectomas de distintas especies para ver qué principios se conservan en los distintos tipos de cerebros. Además de encontrar principios conservados que puedan generalizarse entre especies, quiero encontrar principios diferenciadores que hagan únicos a los humanos. En última instancia, nuestra humanidad común puede residir en la estructura común de nuestros cerebros.

¿Por qué cree que la conectómica es un campo en crecimiento?

El progreso se ha visto impulsado en parte por los avances tecnológicos, incluidos los avances en ingeniería mecánica que nos permiten ampliar la adquisición de datos, así como los avances en ingeniería genética que nos permiten etiquetar tipos celulares específicos.

Además, el campo se ha transformado gracias al aprendizaje automático, que puede utilizarse para analizar estos conjuntos de datos y extraer información biológica. El campo de la conectómica es una interesante convergencia de neurobiología, ingeniería, potencia informática e inteligencia artificial.

Hemos desarrollado muchas tecnologías diferentes para ampliar la generación y el análisis de datos que creo que serán útiles en otras disciplinas científicas.

Ahora mismo estamos generando algunos de los mayores conjuntos de datos de imágenes del mundo, y hay más por venir. Por ejemplo, los NIH se han propuesto cartografiar el conectoma completo del cerebro de un ratón en los próximos 10 años, lo que supondría un zettabyte de datos, es decir, un billón de gigabytes. Los investigadores también quieren cartografiar cerebros humanos y de primates no humanos.

Apenas hemos arañado la superficie de la comprensión de cómo las neuronas se conectan entre sí para formar redes funcionales, pero la conectómica está transformando la neurociencia. Creo que estamos en la cúspide de la comprensión de los mecanismos de circuito que subyacen a la forma en que las neuronas y las redes de neuronas computan.

Estamos a punto de comprender los componentes básicos de las redes neuronales, incluidas las reglas por las que se conectan entre sí y las reglas que subyacen a los cálculos que llevan a cabo. Para mí, eso es muy, muy emocionante.