Cuando pudimos ver el vídeo de Page, un macaco con un chip de Neuralink implantado en su cerebro, jugando el icónico videojuego Pong de manera telepática con un desempeño similar al de cualquier humano, nos asombramos. Y eso que esta tecnología ya se había probado, pero el tiraje de Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, puso en el foco de los medios y el público general el avance de las interfaces cerebro-computador.

Bueno, ahora un equipo de investigación ha logrado algo que es mucho más sorprendente, que un conjunto de neuronas en una placa de laboratorio puedan jugar este videojuego. Para poner las cosas en contexto te compartimos parte de la introducción del artículo publicado en la revista Neuron:

“Aprovechar la potencia de cálculo de las neuronas vivas para crear inteligencia biológica sintética (SBI), antes confinada al ámbito de la ciencia ficción, puede estar ahora al alcance de la innovación humana. La superioridad de la computación biológica ha sido ampliamente teorizada con intentos de desarrollar hardware biomimético que soporte la computación neuromórfica (Kumar et al., 2020). Sin embargo, ningún sistema artificial fuera de las neuronas biológicas es capaz de soportar al menos la complejidad de tercer orden (capaz de representar tres variables de estado), que es necesaria para recrear la complejidad de una red neuronal biológica (BNN) (Izhikevich, 2006; Kumar et al., 2020).

Eso hasta que el equipo internacional encabezado por la Universidad de Melbourne (Australia) se las ingeniara para llevar a cabo este proyecto que hace tan poco era materia de ciencia ficción. «Hemos demostrado que podemos interactuar con neuronas biológicas vivas de tal manera que las obligamos a modificar su actividad, lo que conduce a algo que se parece a la inteligencia», dijo el autor principal, Brett Kagan, de la empresa biotecnológica Cortical Labs.

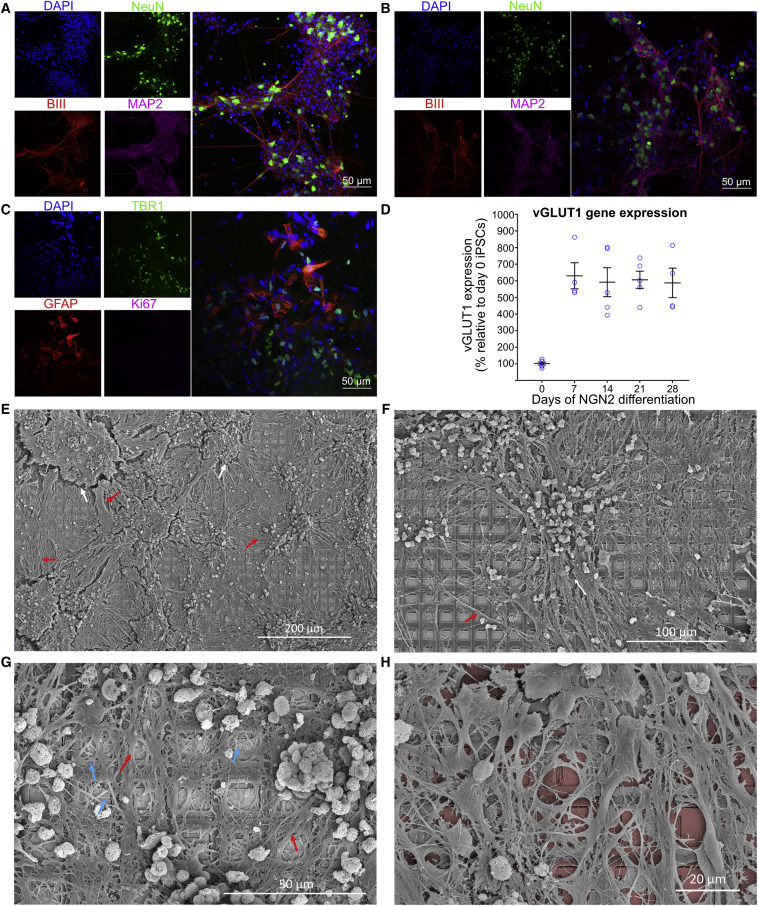

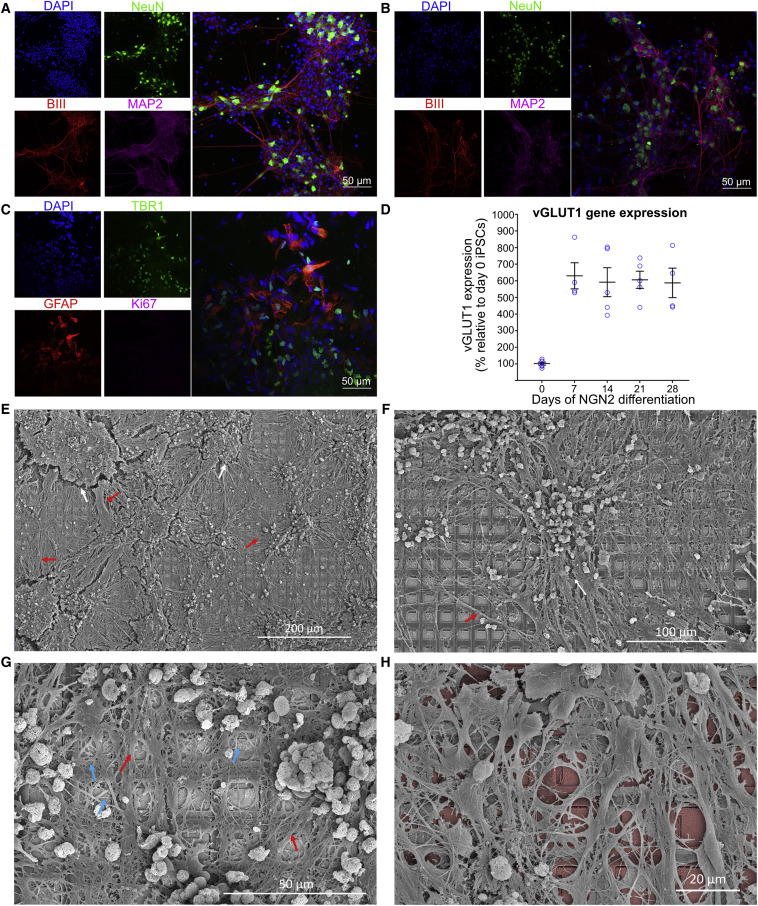

Aunque los científicos han podido montar desde hace algún tiempo neuronas en matrices de electrodos múltiples y leer su actividad, esta es la primera vez que se estimulan las células de forma estructurada y significativa. Para llevar a cabo el experimento, el equipo tomó células de ratón procedentes de cerebros embrionarios, así como algunas células cerebrales humanas derivadas de células madre, y las cultivó en matrices de microelectrodos, que podían tanto estimularlas como leer su actividad.

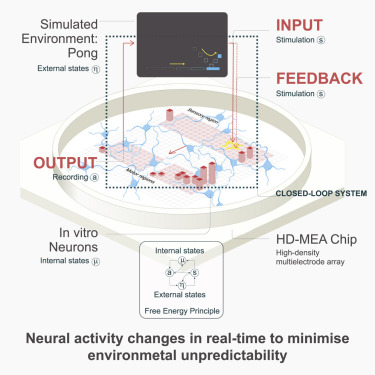

Las neuronas estaban conectadas a un ordenador de forma que recibieran información sobre si su paleta en el juego estaba golpeando la pelota. Además, permitía controlar su actividad y respuestas a esta retroalimentación mediante sondas eléctricas que registraban «picos» en una cuadrícula.

Los peaks se hacían más fuertes cuanto más movía una neurona su paleta y golpeaba la pelota, pero cuando fallaban su juego era cuestionado por un programa de software, lo que demostró que las neuronas podían adaptar la actividad a un entorno cambiante, de forma orientada a los objetivos, en tiempo real, explica la revista.

La teoría que sustenta este aprendizaje se basa en el principio de la energía libre, por el que el cerebro se adapta a su entorno cambiando su visión del mundo o sus acciones para ajustarse mejor al mundo que le rodea.

«Sorprendentemente, los cultivos aprendieron a hacer su mundo más predecible actuando sobre él. Esto es notable porque no se puede enseñar este tipo de autoorganización; simplemente porque -a diferencia de una mascota- estos minicerebros no tienen sentido de la recompensa y el castigo», destacó Karl Friston del University College de Londres.

«Nunca antes habíamos podido ver cómo actúan las células en un entorno virtual» y ahora se ha logrado al construir un entorno de bucle cerrado que puede leer lo que ocurre en las células, estimularlas con información significativa y «luego cambiarlas de forma interactiva para que puedan alterarse realmente», dijo Kagan.

En el pasado, los modelos del cerebro se han desarrollado según la forma en que los informáticos piensan que podría funcionar el cerebro, pero en realidad no entendemos cómo lo hace, señaló el investigador, citado por Cortical Labs.

Al construir un modelo de cerebro vivo a partir de estructuras básicas de este modo, ****los científicos podrán experimentar utilizando la función cerebral real. Esta capacidad de enseñar a los cultivos celulares a realizar una tarea en la que muestran sensibilidad -al controlar la paleta para devolver la pelota mediante la detección- abre nuevas posibilidades de descubrimiento que tendrán consecuencias de gran alcance para la tecnología, la salud y la sociedad, según otro de los firmantes, Adeel Razi, de la Universidad de Monash (Australia).

Sin consideramos la evolución de este trabajo es probable que tenga el potencial de ayudar en el modelado de enfermedades, el descubrimiento de fármacos y la ampliación de la comprensión actual del funcionamiento del cerebro y de cómo surge la inteligencia.

Los hallazgos también plantean la posibilidad de crear una alternativa a los ensayos con animales a la hora de investigar cómo responden los nuevos fármacos o terapias génicas en estos entornos dinámicos. Las conclusiones de los investigadores dejan en claro que esta es la primera vez que se logra generar un conjunto de neuronas que colaboran para resolver un objetivo en particular:

“este trabajo es el primero en establecer este comportamiento fundamental in vitro para una conducta dirigida a un objetivo. Hemos podido utilizar este sistema silico-biológico para investigar los fundamentos de la computación neuronal biológica. En resumen, presentamos el primer dispositivo SBI que demuestra el comportamiento adaptativo en tiempo real. El sistema en sí mismo ofrece oportunidades para ampliar los modelos in silico anteriores del comportamiento neuronal, como cuando se probaron modelos de células del hipocampo y del entorrino en la resolución de problemas espaciales y no espaciales (Whittington et al., 2020). Pequeñas variaciones en la plataforma DishBrain, los tipos de células seleccionadas, la administración de fármacos y las condiciones de retroalimentación permitirían una prueba in vitro para obtener datos sobre cómo las células procesan y computan la información que antes eran inalcanzables.”

Este sistema de inteligencia biológica sintética podría ser la primera prueba de lo que más adelante sea un cerebro in vitro creado para resolver tareas específicas de un modo similar al que lo hacen los programas de inteligencia artificial, pero con la ventaja de la eficiencia y la rentabilidad energética de las neuronas orgánicas. Y para este caso bastó con solo una capa de neuronas: “Utilizando este sistema DishBrain, hemos demostrado que una sola capa de neuronas corticales in vitro puede autoorganizar la actividad para mostrar un comportamiento inteligente y sensible cuando se encarna en un mundo de juego simulado. Hemos demostrado que incluso sin un filtrado sustancial de la actividad celular, se podían observar diferencias estadísticamente robustas a lo largo del tiempo y frente a múltiples controles en el comportamiento de los cultivos neuronales en su mundo sensitivo.”